Praia Formosa é um filme de longa-metragem comprometido com a expansão dos limites da narrativa cinematográfica. Uma pesquisa sobre território e memória, que amplia as percepções de tempo e espaço na região portuária do Rio de Janeiro. Um filme que constrói uma plasticidade histórica através de memórias híbridas, constituídas por vestígios materiais e imateriais. Uma ficção que se apresenta como possibilidade de preencher algumas lacunas criadas pelo apagamento histórico, colaborando na construção de uma fabulação coletiva.

Pensando nisso, preparamos um material de apoio voltado a estudantes, educadores, ativistas e pessoas interessadas em aprofundar discussões sobre território, memória, identidade, gênero, poder e resistência. A proposta é que ele funcione como um disparador dessas reflexões, relacionando-as com o contexto histórico-social brasileiro e seus impactos na atualidade. Este material pode ser utilizado em escolas, universidades, museus, cineclubes e outros espaços educativos e de encontro — em rodas de conversa, aulas ou grupos de estudo.

Desejamos que a experiência de Praia Formosa multiplique saberes, amplie perspectivas e inspire práticas plurais de existência e pertencimento.

(exibições em escolas, faculdades, coletivos, cineclubes e empresas)

(Assista às conversas com imprensa e equipe do filme aqui.)

(a equipe fala sobre o universo do filme)

(clique nos nomes para saber mais)

A Praia Formosa foi uma praia localizada no bairro de Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Atualmente a praia já não existe mais devido ao aterramento da região. A Praia Formosa ficava no Saco de São Diogo, no Rio de Janeiro, onde hoje está a Rodoviária Novo Rio. A praia foi destruída em 1879 e a área aterrada no século XX.

4Q2R+7F Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ

O Largo da Prainha é uma área histórica no centro do Rio de Janeiro, situada na região da Pequena África, perto da Praça Mauá. É um local de grande importância cultural e histórica, especialmente ligado à herança africana no Brasil. É um dos pontos de referência para entender a influência da cultura africana no samba, pois foi frequentado por personagens icônicos como Tia Ciata, uma das grandes matriarcas do samba.

4R28+W8 Saúde, Rio de Janeiro – RJ

A Pedra do Sal é um dos locais mais tradicionais do samba no Rio de Janeiro. Acredita-se que foi nesse ponto, no final do século XIX e início do século XX, que começaram a se reunir os primeiros grupos de samba, como o Samba de Roda e outros estilos que viriam a dar origem ao samba carioca. Muitos dos pioneiros do samba, como Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, e Tia Ciata, se reuniam ali para tocar, dançar e cantar. A Pedra do Sal era um ponto de encontro de trabalhadores negros que haviam chegado como escravizados ou libertos. Muitas pessoas da comunidade negra se encontravam ali após um longo dia de trabalho, e o local se tornou uma espécie de “ponto de resistência”, onde as manifestações culturais africanas, como o samba, a capoeira e as festas tradicionais, eram celebradas.

4R27+RV Saúde, Rio de Janeiro – RJ

Resistência

Se chegou até aqui você não está atrasado: A noção de tempo para os povos africanos e da diáspora.

O tempo presente é atravessado pelas mudanças que acontecem no território. A percepção de tempo ocidental – linear e progressiva – cede espaço para uma cosmopercepção circular ou espiralar do tempo. Para os povos da cosmologia Bantu, o tempo é experienciado de outras formas, ao mesmo tempo concreto e abstrato. Dividido em 4 estágios, que regem os dias, as semanas, as horas e a própria vida. A noção de tempo para esses povos é circular, cíclica e contínua, provocando espirais de eventos que se permitem acontecer para além dos fatos históricos.

A simbologia presente no ditado Yoruba sobre Exu, que matou o pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje é a metafísica da filosofia espiralar do tempo, presente ainda hoje no Candomblé. A grande encruzilhada da experiência africana nas Américas é uma narrativa que pode reinventar a memória, reinterpretar o passado e subverter a própria diáspora. Nesta perspectiva, presente, passado e futuro coexistem interligados em um movimento contínuo de recriação e atualização.

Este entendimento é essencial para compreender as manifestações culturais afro-brasileiras, a capoeira, o candomblé, o samba e também as festas de reinados, onde as celebrações políticas e culturais do continente africano não são apenas reproduzidas, mas são recriadas e atualizadas continuamente em diversas regiões do Brasil.

O encontro de Muanza e Kieza nos dias de hoje atualiza uma história de resistência e permanência, marcada pela força, afetividade e resiliência das mulheres negras nas Américas. No filme, cartas e depoimentos narram as relações de indivíduos, de suas culturas e das muitas sociabilidades que se ressignificam em diáspora. Através das fontes documentais e da ficção, o filme explora outras possibilidades narrativas e esses vestígios-memórias surgem de formas entrelaçadas no tempo, através da poli racionalidade cultural dos povos africanos. Através da dança, da cartografia, da arte de trançar cabelos, nos búzios, nas ervas, nos griôs, das próprias Ialorixás, que são arquivos vivos desta memória.

Praia Formosa se dedica à investigação da região do Rio de Janeiro conhecida como Pequena África. O local, tema e palco do desenvolvimento da trama cinematográfica, recebeu este apelido do multi artista Heitor dos Prazeres e compreende os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e adjacências, na zona portuária da cidade, às margens da baía de Guanabara.

O debate sobre a região está em evidência desde a redescoberta do maior porto de escravizados das Américas. Iniciado em 2011 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto de urbanização “Porto Maravilha” realizou uma série de obras que pretendiam “revitalizar” a região. Durante as obras, foi encontrado e escavado o Cais do Valongo, lugar de entrada de mais de 1 milhão de pessoas africanas traficadas pelo comércio luso-brasileiro de escravizados.

A Pequena África na verdade é uma interpretação cultural da concentração estatística de africanos e seus descendentes que se instalaram naquele território e ali desenvolveram práticas de sobrevivência e articulação social. Na geografia e demais ciências sociais são utilizados alguns conceitos para se referir ao local onde as relações humanas acontecem. No filme, a noção de território é utilizada em conjunto com a perspectiva de espaço. Trazendo uma dimensão que é ao mesmo tempo ampla e assertiva, dando ênfase para a relação física e afetiva dos lugares.

Tempero

“Junto com este bilhete envio-te as ervas

de ‘amansa-senhor’, para mexer com a

cabeça da tua sinhá. Ferva as folhas no

vinho toda noite. Ela vai ficar calma, calma.

Se estiveres em perigo, mistures a guiné

com a beberagem que a índia mandou”.

Kieza

O uso de ervas pelos escravizados no Brasil e em outras partes das Américas foi uma importante forma de resistência cultural, espiritual e medicinal. Esse conhecimento, trazido da África e adaptado às novas condições, ajudou a preservar tradições, garantir a sobrevivência e até mesmo servir como meio de luta contra a opressão. Muanza recebe uma carta de Kieza com instruções de como utilizar o poder medicinal das ervas para auxiliá-la.

Muitos escravizados dominavam o uso de plantas medicinais para tratar enfermidades, ferimentos e problemas do dia-a-dia. Esse conhecimento era uma bagagem ancestral, advinda de suas epistemologias no contato com os povos nativos americanos que já habitavam o Brasil. Para além da falta de acesso à medicina formal, esse tipo de medicina fazia parte dos saberes desses povos. Ervas como boldo, erva-cidreira, babosa e jurema eram usadas para tratar febres, problemas digestivos e infecções. Além de lhes dar certa autonomia nos cuidados com a saúde, as ervas também eram essenciais nos rituais de religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. Banhos de ervas, defumações e chás eram utilizados para proteção espiritual, purificação e fortalecimento da comunidade. Em muitos casos, esses rituais eram disfarçados como práticas católicas para evitar repressão.

Além do uso medicinal e espiritual, algumas ervas foram usadas como estratégias de resistência direta. Algumas podiam induzir abortos, impedindo que mulheres escravizadas dessem à luz em condições desumanas. Outras eram usadas para fortalecer os corpos de fugitivos ou para desorientar cães farejadores. A erva da Guiné, por sua vez, era usada na poção conhecida como “amansa-senhor”, que fazia com que os senhores de escravizados ficassem mais apáticos e incapacitados.

Mesmo sob condições extremas, os escravizados transmitiam seus conhecimentos sobre ervas de geração em geração, garantindo a sobrevivência de suas práticas e fortalecendo a identidade cultural afrodescendente no Brasil. Muitas dessas práticas persistem até hoje na fitoterapia popular e na medicina tradicional. O uso das ervas foi uma forma poderosa de resistência, ajudando os escravizados a manterem sua saúde, fé e cultura, além de possibilitar estratégias de fuga e sobrevivência.

Essa prática desafiava a estrutura de poder vigente, tornando-se um ato de insubordinação que preocupava as autoridades. Como resposta, houve repressão tanto ao uso ritualístico das plantas, condicionado às práticas religiosas de matriz africana, quanto ao emprego de substâncias tóxicas, resultando na criminalização de curandeiros e na vigilância sobre os conhecimentos tradicionais. Dessa forma, o domínio sobre os recursos vegetais não apenas evidenciava a agência dos escravizados, mas também reforçava a complexidade das estratégias de resistência no continente.

Quilombos

O destino escolhido para a fuga de Kieza e Muanza é o Quilombo da Estrela, também conhecido como Quilombo do Iguaçu. Localizado na baía da Guanabara, entre os rios Iguaçu e Sarapuí – atuais regiões de Duque de Caxias e Nova Iguaçu – os quilombos eram formados por africanos escravizados que fugiam e se estabeleciam numa determinada região, como forma de resistência ao sistema escravista e pela criação de sociedades autônomas.

Na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, formou-se um complexo de quilombos chamado “Hidra de Iguaçú”. O nome faz referência à Hidra de Lerna, criatura da mitologia grega com múltiplas cabeças que, ao serem cortadas, regeneram-se em maior número, simbolizando a resiliência e a capacidade de reorganização dessas comunidades frente às investidas das autoridades coloniais. Eles representavam uma ameaça às autoridades devido aos ataques e resistências constantes, utilizando as matas e cursos d’água como proteção natural contra invasões. Esses quilombos são exemplos significativos da luta e resistência dos africanos escravizados no Brasil, simbolizando a busca por liberdade e a formação de identidades culturais próprias.

“Gentrificação” é um aportuguesamento do termo em inglês gentrification, usado pela primeira vez pela socióloga britânica Ruth Glass na obra London: aspects of change (1964), onde ela descreve e analisa determinadas mudanças na organização espacial da cidade de Londres. O termo explica um fenômeno urbano presente em todo o mundo: a transformação de bairros populares em áreas urbanas mais valorizadas. Moradores em condições de vida precarizadas são deslocados para locais mais distantes, dando lugar a usuários com maior status econômico e cultural. Pobres, negros, mulheres e outras minorias são expulsas de seus territórios pela ferocidade do poder econômico.

Tal processo atingiu a Pequena África a partir de 2011, com o início do projeto Porto Maravilha. A “revitalização” da região atraiu diversas multi-empresas e novos empreendimentos para o local, disparando a especulação imobiliária e alterando completamente o público e a forma como aqueles espaços são ocupados. Grandes museus internacionalizados, alto investimento em turismo, multinacionais e condomínios de classe média-alta redefiniram a vida, o cotidiano e a população local.

O Museu de História e Cultura Afro-Brasileira é um importante espaço cultural localizado na cidade do Rio de Janeiro, dedicado à preservação e promoção da história, da cultura e das contribuições dos afrodescendentes no Brasil. O museu busca valorizar e divulgar a rica herança afro-brasileira, com foco em exposições, pesquisas e programas educativos que abordam a trajetória da população negra no país.

O MUHCAB é uma instituição que atua no resgate da memória histórica da escravidão, do período pós-abolição e da luta por direitos e reconhecimento da cultura afro-brasileira. Ele oferece uma série de atividades, incluindo exposições permanentes e temporárias, além de ações de sensibilização e inclusão.

O IPN (Instituto de Pesquisa e Memória do Negro) é uma instituição dedicada à preservação da memória e à promoção de estudos sobre a história, a cultura e as contribuições dos negros no Brasil. O IPN realiza pesquisas, desenvolve projetos educativos e culturais, e promove eventos para reforçar a importância da memória afro-brasileira. Ele foi criado a partir da descoberta do Cemitério dos Pretos Novos, que foi um cemitério (ou uma vala comum) construído no século XIX e utilizado para enterrar os corpos de africanos recém-chegados ao Brasil, conhecidos como “pretos novos”. Esses africanos eram, em sua maioria, vítimas do tráfico negreiro, que os trazia ao Brasil como escravizados. O cemitério era destinado a aqueles que faleciam logo após a chegada ao Brasil, sem terem conseguido alcançar uma vida digna ou, muitas vezes, sem nem mesmo conseguir se adaptar à nova realidade. A grande maioria dos enterrados ali não tinha identificação, o que representa a invisibilidade histórica e social dessa população.

https://pretosnovos.com.br/

4R34+HR Gamboa, Rio de Janeiro – RJ

Os escravizados foram forçados a abandonar suas terras, línguas e tradições, mas a dança – assim como outros elementos de suas culturas – serviu como um elo com suas origens africanas. Muitos ritmos e movimentos foram preservados e adaptados, garantindo que a cultura ancestral sobrevivesse mesmo sob a brutalidade da escravidão.

Segundo a professora e ensaísta Leda Maria Martins, a dança pode ser compreendida como uma forma de “afrografar a memória” — isto é, uma escrita performática que, por meio do corpo, do gesto, da voz e do ritmo, resgata e atualiza as heranças africanas. Como ela afirma, “grafar o saber não era, então, sinônimo de domínio de um idioma escrito alfabeticamente. Grafar o saber era, sim, sinônimo de uma experiência corporificada, de um saber encorpado, que encontrava nesse corpo em performance seu lugar e ambiente de inscrição” (MARTINS, 2021). Assim, a linguagem não verbal é reconhecida como produtora de sentidos, subjetividades e saberes, constituindo-se como forma de transmissão e recriação da memória.

A dança foi e continua sendo uma expressão de resistência e liberdade para os descendentes de africanos no Brasil e no mundo. O que antes era uma forma de sobreviver à escravidão se tornou um símbolo de força, identidade e orgulho da cultura negra. Como eram proibidos de se expressar livremente e muitas vezes impedidos de falar suas línguas de origem, os negros escravizados utilizavam a dança para se comunicar, contar histórias, expressar sentimentos e até planejar fugas e revoltas. A capoeira é um dos exemplos mais claros de como a dança se tornou uma arma de resistência. Disfarçada como uma dança ritualística, a capoeira era, na verdade, uma forma de luta que permitia aos escravizados treinarem defesa pessoal sem despertar suspeitas dos senhores.

Em Praia Formosa, Muanza dança numa grande avenida da região portuária, em meio àquele espaço que foi destinado ao trânsito de carros, à especulação imobiliária, ao comércio e às remoções. Tudo isso de forma que a coreopolítica destes corpos sejam as rebeldias do tempo/espaço. A dança exerce de forma disruptiva a presença de Muanza na Pequena África e propõe uma nova forma de ocupação para aqueles espaços.

Movimentar-se livremente é uma forma de conciliação com a própria ancestralidade. Enquanto Muanza dança nas ruas-aterro, que outrora foram mar, ela própria performa e garante sua liberdade.

Cartas

As cartas escritas por pessoas escravizadas ou por terceiros em nome delas são documentos históricos valiosos que oferecem uma perspectiva íntima sobre a vida dessas pessoas. Elas são testemunhos diretos da dor, da resistência, das estratégias de sobrevivência e da luta por liberdade. Esses documentos podem ser usados como fontes de memória, ajudando a reconstruir histórias individuais e coletivas frequentemente apagadas pela historiografia tradicional. Essas cartas nos ajudam a recontar o passado sob a perspectiva dos próprios escravizados, sendo essenciais para a construção da identidade e da reparação histórica.

Esses documentos históricos revelam a intimidade, os desejos, os afetos, as dores e as reivindicações de indivíduos escravizados. São vestígios históricos materiais que permitem que seus testemunhos individuais sejam compreendidos pela posterioridade.

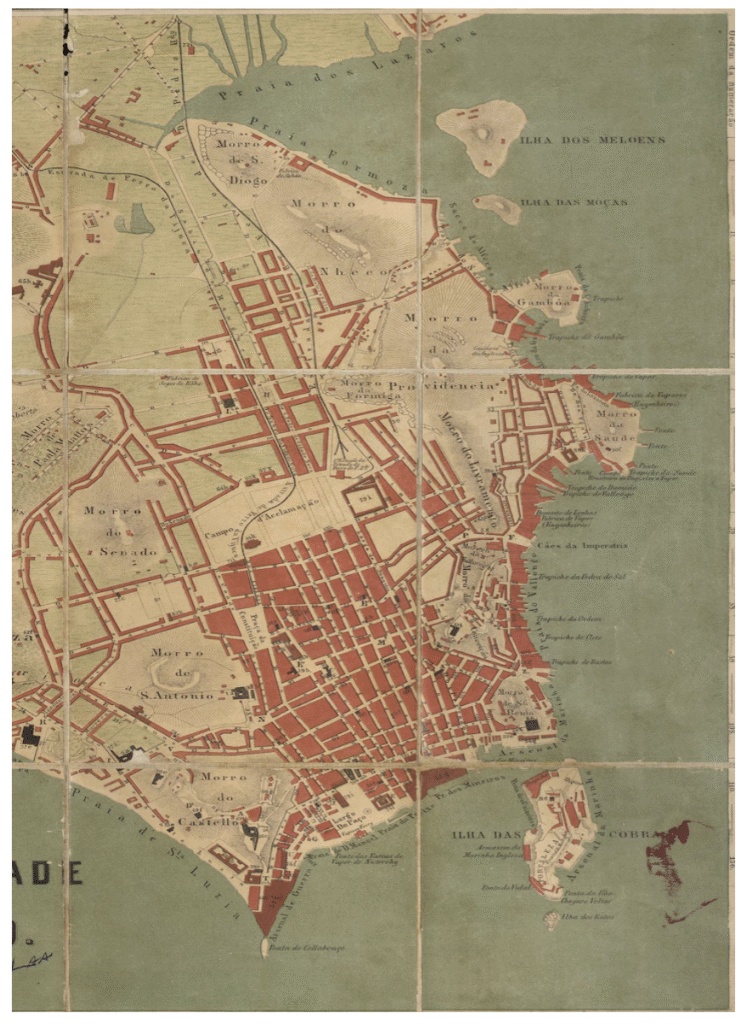

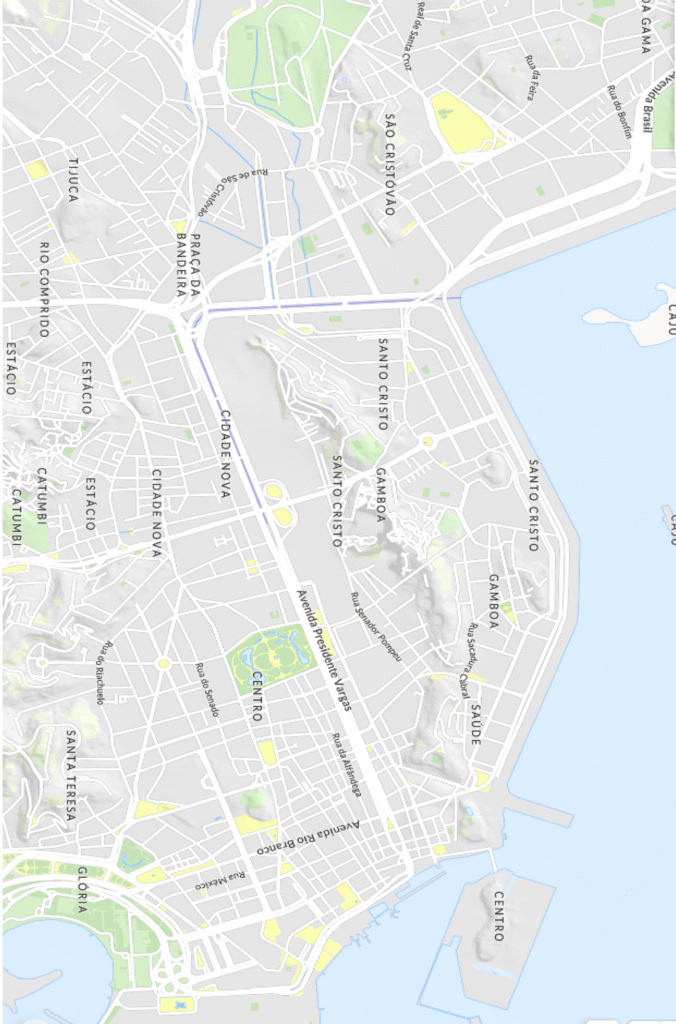

Cartografias

Falando em territórios, convidamos vocês a desembarcarem nesta praia conosco e a contemplarem o Rio de Janeiro sob uma nova perspectiva, uma cidade que pulsa e se reinventa a cada instante. Ao percorrer seu território, percebemos um espaço em constante transformação, onde o passado e o presente se entrelaçam de forma indissociável.

Entre aterros que expandem a terra firme e desmontes que desvelam novas facetas da paisagem urbana, o Rio revela seu processo de metamorfose. Cada intervenção – seja a remoção de estruturas antigas, a demolição de vestígios do passado ou o apagamento gradual de memórias que, por vezes, parecem querer se dissolver – nos fala de uma história rica, marcada por lutas, adaptações e reinvenções.

A cidade, semelhante a um ser vivo, sente e responde às transformações impostas pelo tempo e pela ação humana, preservando em suas ruas, praias e morros as marcas da memória coletiva. O avanço da urbanização, repleto de conquistas e contradições, suscita reflexões sobre pertencimento, perdas e os ganhos trazidos pelo chamado progresso. Cada mudança, seja uma remoção ou um esquecimento, representa um novo episódio na trajetória do Rio, uma história de resistência e adaptação moldada pela interação contínua entre a sociedade e seu território.

Um exemplo significativo de transformação urbana no centro do Rio de Janeiro foi a remoção do Morro do Castelo em 1922. Esse morro, localizado próximo onde hoje é a Praça XV e a Av. Rio Branco, abrigava uma comunidade popular e tinha grande importância histórica, pois foi um dos primeiros núcleos de povoamento da cidade. A destruição do morro apagou um pedaço da história da cidade e dispersou seus moradores para áreas mais afastadas – um padrão que se repete em outras remoções até os dias atuais. O desaparecimento do Morro do Castelo é um exemplo de como as transformações urbanas podem reconfigurar a memória e a identidade de um espaço em nome do progresso.

Esse olhar, que convida à reflexão sobre a dinâmica das transformações e a efemeridade das memórias, nos impulsiona a resgatar o valor de lugares que, apesar das mudanças, continuam a carregar a essência de suas histórias. Assim, ao contemplar o Rio de Janeiro, não enxergamos apenas uma cidade em constante construção, mas um espaço repleto de sentimentos e vivências, onde o passado dialoga com o presente e onde cada intervenção urbana é um lembrete da complexa relação entre modernidade e tradição.

Convidamos você a mergulhar nessa jornada, a explorar os contornos e as nuances do Rio. Nos mapas abaixo podemos ver o centro da cidade nos anos 1853 e 2024.

Memória

O Cais do Valongo foi construído em 1811 para receber os navios negreiros no Rio de Janeiro. Em 1843, ele foi “alargado e embelezado” para receber a futura Imperatriz Teresa Cristina, e rebatizado como Cais da Imperatriz. Essa tentativa de apagamento histórico, justificada como reforma urbana, é reforçada em 1911 com o aterramento da região e o deslocamento do cais durante as reformas do então prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos. A redescoberta do Cais do Valongo só aconteceria em 2011, durante as novas obras de revitalização da zona portuária.

Em 2017, a UNESCO reconheceu o Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade devido ao seu valor histórico como um símbolo da resistência negra e da memória da escravidão no Brasil e no mundo. Hoje, o local é um ponto de visitação e reflexão sobre o passado, especialmente como um espaço de memória da cultura afro-brasileira.

O reconhecimento e a valorização desse patrimônio são essenciais para a construção de uma memória crítica coletiva. Ao aprender sobre os horrores e as resistências da escravidão, a sociedade se torna mais consciente dos mecanismos históricos que se desenvolveram para a desigualdade e o racismo, promovendo o diálogo e os reparos históricos.

Vestígios

“Era coisa demais naquele valongo”

Mãe Celina de Xangô

Após muitas transformações da região portuária, entre aterros e desterros, diversos vestígios parecem saltar aos nossos olhos e irromper nosso tempo. Por menos profunda que seja, qualquer escavação pode nos revelar pistas de um passado não tão distante: o Cemitério dos Pretos Novos, na atual rua Pedro Ernesto, o Cais do Valongo, ou ainda uma infinidade de contas, miçangas, cachimbos, fragmentos de louça, cerâmica, moedas, medalhas e objetos ligados a rituais afro-brasileiros.

Os amuletos encontrados entre os vestígios arqueológicos do Cais do Valongo revelam a forte crença dos africanos na proteção espiritual. Muitas dessas peças, feitas de metais, conchas ou pedras, eram utilizadas para afastar o mal e garantir segurança em momentos de incerteza e sofrimento. Entre os achados mais significativos, destacam-se pequenos objetos esculpidos e búzios, que simbolizam tanto a comunicação com os orixás quanto a conexão com as águas, elemento essencial na cosmologia de diversas tradições africanas. Esses objetos eram carregados nos corpos ou escondidos em roupas e pertences, funcionando como um elo com suas origens e como um refúgio simbólico contra a violência da escravidão. Mesmo sob condições desumanas, esses africanos mantiveram vivos seus sistemas de crenças, costumes e saberes, permitindo que chegassem às futuras gerações.

Através desses vestígios temos a oportunidade de preservar a memória daqueles que sempre resistiram lutando contra o sistema escravagista. Sua preservação produz conhecimento sobre o passado, na medida em que reconstroem eventos históricos, relações sociais e suas transformações ao longo do tempo. A salvaguarda desses objetos fomenta pesquisas, estudos e produções artísticas que geram debates e pensamento crítico sobre as formas de enfrentamento ao racismo nos dias de hoje.

Mãe Celina de Xangô desempenha um papel fundamental na preservação da memória afro-brasileira, fortalecendo a identidade negra e promovendo o respeito às tradições de matriz africana. Como Yalorixá, ela mantém vivas as práticas religiosas ancestrais, transmitindo conhecimentos sobre os Orixás, rituais e cantigas. Seu trabalho fortalece a espiritualidade afro-brasileira, garantindo que esses saberes sejam passados para as próximas gerações.

Além de sua atuação religiosa, Mãe Celina também compartilha seu conhecimento sobre as ervas e a medicina ancestral. Seu livro O Poder das Ervas reúne receitas e relatos sobre o uso das plantas para proteção, cura e equilíbrio espiritual. Esse saber, herdado de seus ancestrais, tem sido essencial na história da população afrodescendente no Brasil, garantindo autonomia e bem-estar a muitas comunidades.

Durante as escavações do Cais do Valongo, arqueólogos da UFRJ convidaram Mãe Celina e outros líderes religiosos para colaborar na identificação e interpretação dos artefatos de origem africana desenterrados no local. Sua participação nas escavações não apenas enriqueceu o entendimento dos achados arqueológicos, mas também reforçou a conexão espiritual e cultural com as raízes africanas presentes na região. Para Mãe Celina, o Cais do Valongo representa uma “terra cheia de energia”, simbolizando a história e a espiritualidade ancestral dos africanos escravizados que chegaram ao Brasil.

Catarina é uma senhora portuguesa pertencente à elite urbana do Rio de Janeiro colonial.

A personagem é inspirada na vida íntima de figuras femininas ligadas à Corte Real brasileira, como Carlota Joaquina, Imperatriz Leopoldina, Imperatriz Amélia e Marquesa de Santos.

Apesar de inspirada em mulheres da antiga Corte, o comportamento de Catarina é facilmente encontrado nas relações atuais entre patroas e empregadas domésticas, e suas falas poderiam ser ditas por “distintas senhoras” da elite brasileira contemporânea.

O Rio de Janeiro de Dom João VI

A figura de Catarina remonta à vinda da família Real portuguesa e sua comitiva para o Brasil em 1808. Fugindo do anunciado ataque de Napoleão a Portugal, entre 10 e 15 mil pessoas acompanharam o príncipe regente nessa viagem. O grupo incluía pessoas da nobreza, conselheiros reais, militares, juízes, advogados, comerciantes, médicos, bispos, padres, cozinheiros e pajens. E muitas damas de companhia, função social que inspirou a criação da personagem Catarina.

As damas camaristas, ou de companhia, eram assistentes pessoais da nobreza, e eram elas também de nobres famílias da sociedade. Tinham acesso à convivência íntima das famílias da corte e muitas vezes eram condecoradas com as imperiais ordens honoríficas – mas eram consideradas de categoria social inferior.

Assim como grande parte dos portugueses que chegaram ao Brasil nesse período, a elite urbana do Rio de Janeiro detestava a colônia, seus habitantes e seu clima tropical. A cidade era úmida e suja, seus habitantes careciam de bons modos e higiene, e os escravizados dominavam a paisagem das ruas. O calor, os mosquitos, e o medo apavorante de doenças tropicais aterrorizavam a elite colonial, que vivia a maior parte do tempo reclusa em suas casas.

Gênero na Elite Colonial do Século XIX

As mulheres brancas no Brasil oitocentista viviam em uma sociedade profundamente patriarcal, marcada por rígidas normas de gênero que restringiam sua participação na vida pública e impunham a elas papéis sociais limitados, principalmente como esposas, mães e donas de casa. A maior parte das mulheres vivia sob o domínio dos homens – pais, maridos ou irmãos. O casamento era praticamente obrigatório, muitas vezes arranjado pelos pais para consolidar alianças econômicas e sociais. Para as mulheres da elite, o ideal era uma vida reclusa, dedicada ao lar e à família.

O universo das mulheres da aristocracia rural e da burguesia urbana era o espaço doméstico, e sua principal função era garantir a honra da família, sendo responsáveis pela educação dos filhos e pela administração da casa. Elas eram educadas para serem submissas e virtuosas, recebendo uma formação limitada às habilidades domésticas, religião e boas maneiras.

As cartas escritas pela Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, nos ajudam a entender as relações de gênero na elite do Brasil colonial.

“São Cristóvão, 8 de dezembro de 1826, às 4 horas da manhã

Minha adorada mana!

Reduzida ao mais deplorável estado de saúde e tendo chegado ao último ponto de minha vida em meio dos maiores sofrimentos, terei também a desgraça de não poder eu mesma explicar-te todos aqueles sentimentos que há tanto tempo existiam impressos na minha alma. Minha mana! Não tornarei a vê-la! Não poderei outra vez repetir que te amava, que te adorava! (…) Há quase quatro anos, minha adorada mana, como a ti tenho escrito, por amor de um monstro sedutor me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida pelo meu adorado Pedro. Ultimamente, acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-te, mas faltam-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será sem dúvida a causa da minha morte. (…) Adeus minha adorada mana. Permita o Ente Supremo que eu possa escrever-te ainda outra vez, pois que será o final do meu restabelecimento.

L. S. B. Marquesa de Aguiar Escrevi.”

O ambiente doméstico do Brasil colonial

Praia Formosa investiga a relação entre a elite e a escravidão ao adentrar o ambiente doméstico de uma casa colonial, revelando comportamentos íntimos de uma sinhá e sua escravizada, que evidenciam as relações de classe e raça – com ecos diretos até os dias de hoje.

A figura de Catarina reafirma a dependência da escravidão por parte da elite colonizadora. Catarina não só precisa de Muanza nos serviços mais básicos para sua sobrevivência – comer, vestir-se, banhar-se e até escrever -, como tenta exigir da mulher escravizada seu afeto e compreensão. Ao “despertar” no seu próprio palácio, agora em ruínas, Catarina é capaz de ignorar tudo à sua volta – as paredes rachadas, a falta de móveis, a ausência de outras pessoas, as portas e janelas vedadas -, mas mantém intacto seu maior senso de realidade: sua posição dominante. É na relação de opressão e violência com Muanza que Catarina se reconhece viva. Que sua escravizada lhe atenda aos sucessivos chamados é o que forja sua própria existência.

Mas ao mesmo tempo em que a elite não abria mão do trabalho forçado para a manutenção e aprimoramento de toda a estrutura que a sustentava, a presença dos escravizados em condições sub-humanas a incomodava e chocava. O próprio deslocamento do desembarque de navios negreiros para a região do Valongo já intencionava afastar aquelas presenças chocantes aos olhos burgueses do centro da cidade.

Muanza nos convida a conhecer uma narrativa de um tempo-território compartilhado. Seu despertar supra simbólico no séc. XXI traz luz à questões de apagamento e silenciamento promovidos pelo sistema colonial pautado na economia escravocrata.

Muanza significa “oceano”. Através da coreografia que seu corpo circunscreve na Pequena África, podemos debater alguns pontos chave da historiografia decolonial brasileira. Muanza é de origem Bantu e falante da língua Kikongo.

A presença das línguas bantu na formação do português falado no Brasil influenciou a filósofa Lélia Gonzalez na criação de um conceito denominado de “pretuguês“. Gonzalez argumenta que a fala da população negra brasileira carrega marcas linguísticas das línguas africanas, especialmente das línguas bantu, que foram trazidas pelos africanos escravizados.

Gonzalez também destaca que muitas palavras do português brasileiro têm origem em línguas bantu, como “moleque”, “samba”, “marimbondo”, “quitanda”, entre outras. Ela argumenta que essas palavras não apenas enriqueceram o vocabulário, mas também moldaram a cultura e a identidade brasileira, desafiando a visão eurocêntrica da língua e da cultura nacional

Kieza é malunga de Muanza, são irmãs de travessia.

A palavra malunga vem dos povos de matriz Bantu da África Central e Oriental, particularmente entre os falantes das línguas kikongo, umbundu e kimbundu.

Entre seus vários significados, que dependem do tempo e do lugar, está a ideia de “companheiro de viagem” ou “companheiro de travessia da vida para a morte (branca)”, termo utilizado pelos escravizados que compartilharam o mesmo navio negreiro durante a travessia do Atlântico.

A história da palavra malunga encapsula o processo pelo qual os escravizados, falantes de línguas Bantu diferentes e provindos de diversos grupos de origem, começaram a se descobrir como “irmãos”.

O Afeto

Os encontros e desencontros nas vidas de Muanza e Kieza se deram pelas águas. Ambas atravessaram a Kalunga grande (oceano) rumo ao novo mundo sem possibilidade de retorno e juntas planejaram a fuga também pelo mar, numa tentativa de escapar dos martírios da escravidão. Essa tentativa de recriação do sentimento comunitário busca resgatar aquilo que é negado para o indivíduo na condição de cativo – o amor, o afeto, a troca, a comunhão, a alegria, o poder, o casamento, a família, a saúde, o lazer.

O afeto foi uma das principais formas de resistência entre os escravizados na diáspora. Em um sistema baseado na desumanização, demonstrar amor, cuidado e solidariedade era uma maneira de reafirmar a própria natureza humana e construir redes de apoio contra a opressão. As relações afetivas entre os escravizados se manifestaram através da comunidade, dos laços familiares, do cuidado entre as irmandades e das expressões culturais. Essas manifestações desafiaram diretamente o sistema escravista que tentava reduzir os escravizados à mera força de trabalho. Essas estratégias foram essenciais para a sobrevivência e para a formação de uma identidade negra resiliente, que persiste até hoje nas formas de organização social e familiar das comunidades negras.

Kalunga, para os povos Bantu, possui diferentes significados – seja o lugar espiritual ou o lugar sagrado. No contexto da diáspora, onde a travessia do Atlântico era feita de forma forçada, o mar também acaba ganhando o significado de “lugar dos mortos”. Esse grande desconhecido navegável era o início do calvário dos cativos sequestrados, subtraídos de sua identidade e escravizados na plantation do antropoceno. O mar era o que dividia os continentes, as culturas, as famílias, a história de milhões de indivíduos atravessados de forma forçada.

Pensar o oceano Atlântico como um espaço cultural é uma forma de pensar a modernidade a partir da experiência da diáspora africana. Enxergar uma unidade cultural dentre os diferentes reinos, nações e culturas que eram escravizados nas Américas é um verdadeiro exercício de resistência.

Nas Américas, o escravizado encontrava o pior dos mundos. A travessia, a plantation, a condição de cativo, eram verdadeiras formas de desterritorialização e consequentemente de dessubjetivação.

Esse apagamento das identidades, no entanto, era combatido através da construção coletiva de outras comunidades e outras relações sociais e culturais. Assim como Muanza e Kieza personificam essa conexão e elaboram juntas estratégias de resistência, a Pequena África foi um dos principais espaços de concentração de africanos libertos e seus descendentes no Brasil. Esse território, que inclui áreas como a Pedra do Sal e o Cais do Valongo, tornou-se um local de grande efervescência cultural, onde práticas religiosas (como o Candomblé e a Umbanda), a música (samba, jongo) e outras manifestações afro-brasileiras se fortaleceram.